|

Lu Santu Jullare

Francesco:

Dario Fo a Monteriggioni

di Raffaella Pastore

E'

il 10 luglio, il caldo ha incredibilmente allentato un po' la sua morsa

soffocante, quando nel pomeriggio ci avviamo verso Monteriggioni, minuscolo

borgo di dantesca memoria, per assistere all'evento clou dell'annuale

festa medievale: lo spettacolo del Nobel Dario Fo ispirato alla figura

del santo poverello di Assisi.

Davanti alla porta si è già formata una lunga fila: non ci sono turisti,

ma famiglie e tanti giovani che aspettano in un clima di giocosa ilarità,

scambiandosi vivaci punzecchiature da toscanacci; la rivalità tra senesi

e fiorentini è evidentemente ancora viva, e certo, i due energumeni in

calze e cotta che bloccano l'accesso contribuiscono a quest'atmosfera

da "Non ci resta che piangere". Ci aspettiamo che da un momento all'altro

venga chiesto il rituale fiorino di pedaggio...

In effetti, una volta dentro, scopriamo che il fiorino va effettivamente

adottato, se si vogliono degustare le prelibatezze della gastronomia trecentesca

all'interno del "verziere delle dame", facendosi strada tra un menestrello

ed un giullare.

Per fortuna che l'"effetto Disneyland" è allentato dalla straordinaria,

incredibile autenticità del luogo, piccolo gioiello urbanistico preservato

dai secoli, che fa perdonare anche le torce e gli asinelli.

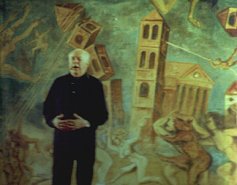

Dario Fo è già sul palco, a controllare la scena, confabulare coi suoi

tecnici, sistemare il fondale, camicia rosa e panama, aria sorniona, sorriso

disteso. La scena è dominata da un gigantesco pannello di stoffa, un quadro-arazzo,

che lo stesso Fo ha contribuito a realizzare, in cui, in uno stile visionario

un po' alla Chagall e con un occhio a Giotto, sono illustrati i momenti

salienti della vita e della predicazione del Santo.

Inizia lo spettacolo, e Dario, citando Chiara Frugoni e la riscoperta

dei testi in volgare, non "ufficiali", dedicati alla vita del santo, ci

spiega che era lo stesso Francesco a definirsi con l'epiteto di 'giullare',

sottolineando la propria estraneità rispetto alla tradizione ufficiale

della Chiesa e rivendicando invece l'appartenenza a modelli dallo schietto

sapore popolare.

Il santo d'Assisi era infatti un grande affabulatore, un vero performer,

con qualità mimiche eccezionali, ed era a conoscenza di tutte le tecniche

della 'giullarata' che gli permettevano di comunicare ad un numero vastissimo

di persone. Partendo da un fatto storico accertato - la presenza del santo,

il 15 agosto 1222, a Bologna, invitato a tenere un'orazione sul tema della

guerra - Dario Fo ricostruisce la 'concione giullaresca' di Francesco

alla folla dei bolognesi, dando vita ad un vitale e irresistibile grammelot

(linguaggio immaginario che richiama i suoni di lingue o dialetti e che

ha un ruolo importante in molte commedie di Fo) italico-medievale.

Il suo modo di raccontare "le cose del mondo" è quello di una fascinosa

unione tra i modi della filastrocca infantile (fatti di rime semplici

e meravigliose onomatopee), l'ironia graffiante contro ogni potere ed

una strana e meravigliosa "gioia di vivere" che ben si adatta, in questo

particolare caso, alla vita di San Francesco; anzi, sembra esserci una

sorta di immedesimazione tra la "letizia" del poverello di Assisi e la

felicità del raccontare del cantastorie (nel senso più nobile del termine)

padano.

Si parte dagli episodi relativi ai moti popolari del 1198, con l'abbattimento

da parte del popolo minuto di Assisi delle torri dei nobili, simbolo di

potere, (che Francesco, allora sedicenne, salutò con gioia) e la successiva

battaglia di Collestrada del 1202, tra Assisiati "proletari" e Perugini

"nobili", che vide il giovane cavaliere trascorrere vari mesi in prigione

e uscirne completamente trasformato.

Gustosissima è poi l'esilarante scenetta dei "frati volanti" di San Benedetto,

descritta da Francesco ai suoi confratelli per convincerli della necessità

dell'operosità del clero rispetto alla scelta di una pratica meditativa

distaccata dal mondo e dalla realtà. Altro episodio forte tra i vari momenti

rievocati nello spettacolo è il viaggio a Roma, per la richiesta del riconoscimento

della regola a papa Innocenzo III, in concistoro: quando il pontefice

si trova davanti Francesco, barba incolta e abiti sudici, gli consiglia

di andare a predicare in un porcilaio, cosa che con umiltà e determinazione

il giovane esegue senza discutere, spiazzando il tronfio vicario di Dio.

Il momento più commovente è però il finale, con la morte "semplice" di

Francesco che non perde l'occasione di esercitare la "letizia" anche nel

momento estremo del trapasso, scegliendo di farsi accompagnare solo dal

canto dei due frati a lui più cari, e aiutata nell'occasione da un vero

cielo stellato con luna piena che contribuiva ad aumentarne la suggestione.

Ne esce un affresco denso di significati esistenziali e filosofici, dove

la religiosità di Francesco è un tutt'uno con il sentimento popolare.

Difficile disgiungere i testi dalla messa in scena, dalla figura dell'autore-interprete,

dalla sua affabulazione scenica, dono totale e senza risparmio. Vedere

e ascoltare l'attore sul palco, seguirne le evoluzioni linguistiche, spesso

accompagnate da una gestualità esuberante, è un'esperienza teatrale davvero

"completa".

Come sempre nel lavoro di Fo, sono fortissimi i richiami all'attualità

ed alla politica: Lu santu jullare Francesco è stato scritto nel

1999 in occasione del Festival di Spoleto, ma il testo, che da allora

è diventato il cuore di uno spettacolo itinerante, è incredibilmente duttile

e attuale nei riferimenti ai fatti contemporanei: guerre, massacri, intolleranza

religiosa, culto della ricchezza. Le allusioni arrivano però con raffinatezza,

senza sfacciataggine e facili ammiccamenti : "L'importante è raccontare

ciò che accade, non cercare la provocazione ad ogni costo. Credo che il

pubblico, negli spettacoli miei e di Franca, abbia sempre apprezzato questo".

E' notte ormai, e una lunga fila in macchina ci attende: decidiamo di

aspettare un po' e concederci una passeggiata attorno alle mura, accompagnati

dal profumo delle piante di cappero, tenacemente avvinghiate alle antiche

pietre.

|