|

In mostra

|

Incontri

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

Cinema e teatro

|

||||||||||||

|

Segreti

di Stato - dalla sceneggiatura alla distribuzione, cronache dall'interno di Gianpaolo Smiraglia Assistere alla genesi di un film Quando

ho cominciato a collaborare con Paolo Benvenuti, nel maggio 2001, erano

ormai diversi anni che erano cominciate le ricerche storiche necessarie

per poter ricostruire la complessa trama che dava corpo alla vicenda di

Portella della Ginestra. Un pomeriggio a casa sua erano riuniti alcuni

amici, in gran parte allievi dei suoi primi corsi di cinema e fidati collaboratori

nella realizzazione dei film. Aprirono davanti ai miei occhi un grande

schema in cui comparivano una gran quantità di personaggi divisi

per gruppi; era in pratica una griglia leggibile in verticale come in

orizzontale: su un asse leggevo lo svolgersi dei fatti secondo una successione

di eventi all'interno di un certo gruppo (il passaggio di consegne da

un membro all'altro di un partito, ad esempio), mentre sull'altro venivano

evidenziati l'infittirsi dei collegamenti tra personaggi di diversi gruppi,

via via che gli eventi si avvicendavano. Mi chiesero se riconoscevo alcuni

dei nomi scritti, e se comprendevo lo svolgersi dei fatti. Molti erano

i nomi noti, che si muovevano in un intreccio di relazioni con altri assolutamente

a me sconosciuti. Quel compendio, nonostante semplificasse efficacemente

la lettura, dava la misura di quanto complicata poteva risultare la narrazione

dei fatti attraverso una finzione cinematografica. Il metodo del togliere Questo

metodo del togliere non è estraneo al lavoro di Benvenuti, anzi,

ne è componente essenziale. La necessità di spogliare la

rappresentazione cinematografica di ogni elemento distraente è

stata una linea guida durante tutta la lavorazione del film. Durante l'approntamento

delle scenografie ogni elemento era minuziosamente scelto al solo scopo

di creare ambienti veri, senza nessun compiacimento nell'arredamento d'epoca.

I sopralluoghi nel carcere di Gaeta avevano dato esito positivo proprio

per il senso che avevano quei muri scrostati, poco altro si è dovuto

aggiungere. Durante le riprese il lavoro sugli attori, come già

lo era stato per le scene, si concentrava al massimo sull'eliminazione

di ogni tipo di enfasi; la recitazione non aveva il ruolo di catapultare

lo spettatore in una immedesimazione, ma di sviluppare l'indagine. Agli

attori veniva richiesto il massimo contenimento possibile in relazione

al personaggio rappresentato. Lasciare che l'interpretazione dell'avvocato

o del perito suo collaboratore andasse oltre l'espressione del lavoro

di indagine avrebbe significato dar luogo ad una caratterizzazione non

utile, mentre i personaggi di Pisciotta, Cacaova, ed anche del professore

che nella parte finale del film apre gli occhi all'avvocato con il gioco

delle carte, pur se animati da una recitazione controllata, dovevano necessariamente

risultare più intensi, in quanto più o meno direttamente

coinvolti e colpiti dai fatti narrati. In ogni caso nessun elemento doveva

avere il primato sullo svolgersi dell'inchiesta, il solo argomento che

doveva catalizzare l'attenzione. Montaggio schietto Analogamente,

in montaggio, ogni sforzo andava in questo senso; la costruzione del film

non ammetteva in nessuna sua parte una tensione occulta. Come poco era

concesso al timbro e ai gesti degli attori, altrettanto limitata era la

libertà del montatore, non era concessa nessuna invenzione che

potesse in qualche modo privare il film del suo personale slancio: la

ricerca di una possibile verità. L'unica tensione riconosciuta

era quella della ricerca, la caparbietà di chi vuole sbrogliare

una matassa, dunque gli unici espedienti ammessi erano quelli che potevano

aiutare lo spettatore a non perdere questo filo. La prima ipotesi di montaggio

era stata costruita seguendo le indicazioni della sceneggiatura, molto

precisa anche nel numero d'inquadrature; in seguito la preoccupazione

che le troppe spiegazioni, anziché chiarire le varie tappe dell'indagine,

ne rendessero oscuri i passaggi, rese necessario asciugare ulteriormente

lo sviluppo del ragionamento sul quale si basava la costruzione delle

ipotesi dell'avvocato e del suo collaboratore nella prima parte del film.

Il numero dei disegni originati dai racconti di Pisciotta (in stile anni

'50, ma anche questi volutamente cronachistici e privi del pathos

tipico del ricordo) fu ridotto. Il sopralluogo fatto a Portella dall'avvocato,

originariamente un'unica scena, fu diviso in due parti, in modo da distinguere

i due gruppi di testimoni e concedendo così più ampio respiro

al ritmo, con due esterni che spezzavano tutte le altre scene, girate

in interno. Infine la scena finale del gioco delle carte venne staccata

dal contesto da cui partiva, ovvero la ricostruzione finale della strage

sul tavolo dello studio del professore, separata da questa da una brevissima

scena nell'infermeria del carcere dell'Ucciardone. La fotografia Anche

nel dare le luci la scelta di Benvenuti fu molto attenta perché

venisse evitata ogni drammaticità. L'evento di cui si narrava era

talmente forte e carico di un suo dolore da non richiedere un'atmosfera

ancora più cupa. Anzi, in laboratorio la richiesta del regista

era di ricercare dei toni rasserenanti. L'obiettivo a cui mirava era ricreare

l'atmosfera delle prime pellicole a colori che la Ferrania produceva per

il cinema negli anni '50. Questa decisione venne presa una volta viste

le scenografie realizzate, per rispettare la verità che esse ispiravano.

Sino a quel momento l'idea di Benvenuti era stata di realizzare una fotografia

in bianco e nero, come il regista si era immaginato il film durante tutto

il periodo della ricerca storica.

|

|

||||

|

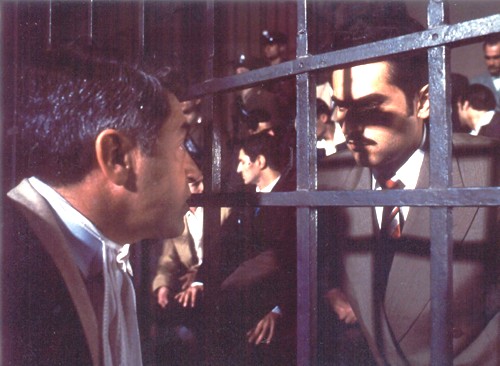

Un fotogramma dal film Segreti di stato

|

||||