|

La

fine del mondo secondo Angelico e Signorelli

di

Gerardo de Simone

C.

Gilbert, How Fra Angelico and Signorelli saw the end of the world,

The Pennsylvania State University Press, University Park (Penn.), 2003,

pp. XIX-200, $ 85.

Il

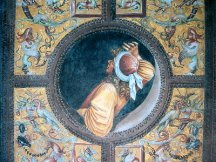

nuovo libro di Creighton Gilbert, dedicato alla Cappella Nuova o di San

Brizio nel Duomo di Orvieto, rivoluziona le più o meno consolidate

acquisizioni sul celebre ciclo di affreschi iniziato dall'Angelico e completato

da Luca Signorelli. La cappella, che fu edificata a partire dal 1406 "ad

similitudinem" della dirimpettaia Cappella del Corporale, non aveva

titolazioni ufficiali: nei documenti coevi viene infatti indicata genericamente

come "Cappella Nuova". La mancanza di dedicazioni sarebbe alla

base della scelta del Giudizio Finale come tema della decorazione, concordata,

come prova il contratto, con l'artista incaricato, il Beato Angelico.

A Orvieto preesisteva l'esempio del Giudizio del Maitani sulla facciata

del Duomo; inoltre, nella stessa Umbria, si possono ricordare gli affreschi

di Ottaviano Nelli e dei Salimbeni a Gubbio, di Paolo da Visso a Monteleone

di Spoleto, di Bartolomeo di Tommaso a Terni. L'Angelico da parte sua

aveva riproposto questo soggetto nella tavola per S. Maria degli Angeli

a Firenze. Coadiuvato da Benozzo e da altri tre assistenti, il pittore

eseguì nell'estate del 1447 le due vele con Cristo Giudice e angeli

e i Profeti. Contrariamente all'opinione corrente, che limita la responsabilità

ideativa dell'Angelico alle sole volte, Gilbert sostiene che a lui spetterebbe

il disegno dell'intera campata interna, incluse le pareti sottostanti,

unitariamente concepita per la rappresentazione del Giudizio. Il primo

contratto stipulato dagli operai del Duomo col Signorelli, nel 1499, richiede

infatti che venga rispettato il disegno dell'Angelico relativo a "dicte

Cappelle Nove medietas", a metà cappella, cioè, e sottolinea

l'assenza di disegno in merito all'altra metà, senza distinzioni

tra volte e pareti. Le barriere architettoniche si troverebbero così

scavalcate dalla superiore unità del soggetto. La principale conseguenza

dell'approccio di Gilbert è la rinuncia alla convenzionale lettura

in successione degli affreschi delle pareti, dalle Storie dell'Anticristo

in senso antiorario fino all'Assemblea degli Eletti, con l'assurda - eppure

invalsa fino ad oggi, tranne che in un breve studio del Riess - divisione

del Giudizio in momenti in realtà sincroni.

Nello zoccolo della campata interna, accanto a quelli di Dante, Virgilio

e Claudiano (con intorno scene tratte rispettivamente dai primi quattro

canti del Purgatorio, dal libro VI dell'Eneide e dal De raptu Proserpinae),

Gilbert individua il ritratto di Coluccio Salutati, circondato da episodi

ancora dal Purgatorio (canti V-VIII) e dai Quattro Libri delle

Fatiche di Ercole dello stesso Coluccio. Tutte le storie rappresentate

si riferiscono a discese nell'oltretomba: i parallelismi pagano-cristiani,

con la sussunzione della mitologia classica in un'ottica cristiana, sono

tipici del pensiero umanistico. La serie dei personaggi effigiati riprende

quelle di alcuni cicli civici fiorentini, da Palazzo Vecchio all'Arte

dei Notai.

Signorelli, distaccandosi dalle precedenti raffigurazioni del Giudizio,

non mostra l'interno dell'Inferno, ma si limita all'Antinferno con Caronte

e Minosse nella parte destra della parete d'altare, e ai gironi più

esterni nello zoccolo sottostante (If I-VIII): anche questa omissione

può spiegarsi ricorrendo a Coluccio, che nel quarto libro dell'opera

sulle fatiche di Ercole sottolinea la reticenza della Bibbia sull'aspetto

dell'Inferno e la nostra necessità per immaginarlo di ricorrere

ai poeti, i quali sono però da leggere allegoricamente. Il racconto

purgatoriale-infernale di Signorelli segue anche questa sottigliezza,

passando da scene narrative (Pg I-VIII, sotto l'Assemblea degli Eletti)

a scene allegoriche (Pg IX-XXXI, sotto la Chiamata), esattamente all'unisono

coi versi, puntualmente visualizzati, di Pg VIII (19-21) che invitano

il lettore ad aguzzare gli occhi di fronte al "velo sottile"

del vero.

I soggetti affrescati nella campata esterna rispondono all'esigenza, dichiarata

nei contratti, di proseguire la decorazione con temi correlati al Giudizio.

Il tema dell'Anticristo come preambolo al Giudizio compare già

in un opuscolo illustrato stampato nel 1496, in un affresco trecentesco

ravennate, nel dramma sacro coevo, nella Legenda Aurea: Signorelli combina

insieme gli episodi ricavati da tutte queste fonti (dall'ultima in particolare).

Nessun legame invece può ipotizzarsi, come sostenuto da molti commentatori,

con l'immaginario apocalittico. L'evidenza assegnata da Signorelli alla

Resurrezione della Carne, spostata alla campata esterna dalla canonica

posizione centrale, può essere letta in chiave di ortodossia antieretica:

i Manichei e i loro epigoni medievali davano al corpo una valenza negativa,

riservando alla sola anima il privilegio della resurrezione. Inoltre essi,

separando nettamente il bene dal male, negavano l'esistenza del Purgatorio.

Orvieto era stata a partire dal Duecento un pericoloso avamposto dei movimenti

ereticali entro i domîni papali. Non è forse un caso che

negli affreschi della cappella trovino spazio immagini riferibili all'intera

cantica del Purgatorio dantesco, nello zoccolo sotto l'Assemblea

e la Chiamata degli Eletti.

Signorelli ha tratto precisi, e finora sfuggiti, spunti da Filippino Lippi,

in particolare per le figure di eretici: tra questi il personaggio calvo

nel riquadro dello zoccolo sotto le Storie dell'Anticristo, circondato

da Storie di Lucrezia. Adiacente all'eroina romana, nell'arco di volta

della cappellina dedicata a S. Maria Maddalena, era un David a monocromo

oggi non più visibile ma ricordato dalle fonti, speculare alla

Giuditta sull'arco di volta della cappellina di fronte. Questa triade

esaltante le virtù civiche non è certo casuale e la sua

presenza en abîme è da Gilbert messa in relazione con l'illustre

casato orvietano dei Monaldeschi. Due Monaldeschi elargirono infatti sostanziose

donazioni per la decorazione della cappella, e due stemmi del casato campeggiano

simmetricamente agli angoli inferiori della volta, dal lato d'ingresso.

Il personaggio nello zoccolo sotto la Resurrezione della carne, già

creduto il poeta Lucano, è interpretato come campione di virtù

civiche, in virtù della corona di foglie di quercia: nel sesto

libro dell'Eneide ad Enea appaiono così coronate le anime dei suoi

discendenti in attesa di rinascere. Tra essi il più papabile per

l'affresco è Silvio Enea: un cifrato omaggio ad Enea Silvio Piccolomini,

papa Pio II (1468-74), che aveva visitato Orvieto nel 1459 e aveva combinato

il matrimonio tra un proprio nipote e una Monaldeschi. Attorno a Silvius

Aeneas sono scene di lotta tra uomini nudi tratte dalla Tebaide di

Stazio.

L'unico porporato ad avere legami diretti con Orvieto era all'epoca il

cardinale Alessandro Farnese (fu prima canonico, poi arciprete della Cattedrale).

Dotato di raffinata cultura umanistica, Gilbert lo considera l'indiziato

più autorevole per l'elaborazione del programma iconografico, nonché,

per gli stretti rapporti con i Medici, per la scelta dell'artista incaricato,

Signorelli. Che l'iconografo/promotore del compimento della Cappella Nuova

e il futuro committente del Giudizio di Michelangelo possano coincidere

è conclusione del massimo interesse. Al Farnese spetterebbe in

gran parte il merito sia della fedeltà al progetto angelichiano

del Giudizio - estesa fino a prestiti precisi come quello qui illustrato,

che si può segnalare a sostegno della tesi di Gilbert -; sia della

complessa illustrazione dell'Inferno e Purgatorio danteschi, inedita quanto

all'adozione del metodo allegorico, debitrice in questo del commento all'epoca

più in voga, quello del fiorentino Landino.

|