Maria Ines Aliverti La poltrona di Molière ovvero Alcune considerazioni sulle esposizioni teatrali

… Pour mémoire, parce qu'il n'a pas de prix…

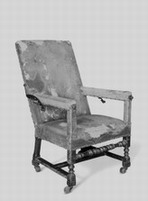

Diversamente da quella delle esposizioni d'arte, la tradizione delle esposizioni teatrali è relativamente breve[1] e il loro crescente numero in questi ultimi anni ha contribuito ad arricchire la casistica di questi eventi senza però avviare in sostanza una seria riflessione di metodo. Queste poche note, esse pure, non pretendono certo di avviarla; semplicemente intendono fornire alcuni spunti di riflessione. Un lavoro recente di una giovane ricercatrice francese, Françoise Le Gal[2] , mi ha stimolato ad affrontare in questa sede alcuni aspetti che non appaiono secondari poiché essi si legano, come ha ben intuito Le Gal, allo statuto dell'iconologia teatrale. Le Gal si è concentrata su quello che con parole mie potrei definire la deriva semantica cui è inevitabilmente condannato l'oggetto teatrale (sia esso un manufatto, un'opera d'arte, un libro o un documento) quando venga decontestualizzato e ricontestualizzato nell'ambito di una collezione e poi all'interno di un organismo espositivo. «Tous ces objets ne passent que rarement directement du théâtre à l'exposition. Ils sont souvent d'abord intégrés à une collection patrimoniale, patrimonialisation qui leur fait subir une forme de lissage. Les oeuvres, comme les “restes” de la représentation, deviennent des documents de travail». Una volta classificato e descritto nel corso di questo processo di “patrimonializzazione” l'oggetto teatrale diventa parte di un insieme la cui coerenza è del tutto o quasi del tutto estranea all'habitat originario, è investito di uno statuto giuridico e scientifico, diventa oggetto di conservazione e di ricerca. Potrei aggiungere che qualcosa permane, in quel processo che attribuisce rappresentatività all'oggetto, della spinta affettiva che ha presieduto alla sua raccolta o meglio alla sua salvazione originaria dal flusso effimero della vita teatrale. Come tutte le raccolte, anche le raccolte teatrali si costituiscono, infatti, con una serie di motivazioni affettive, che lo scarso valore intrinseco, almeno originalmente, di molti degli oggetti teatrali forse meglio contribuisce a mettere a nudo. Tuttavia alle osservazioni di Le Gal si potrebbe rispondere che qualunque oggetto artistico tolto al suo contesto d'origine e presentato in un contesto museale o espositivo subisce una desemantizzazione, rispetto a quelle che ne erano la destinazione o la natura originarie, per venir risemantizzato in un contesto storico-scientifico e patrimoniale che lo fa uscire, nel caso del museo, anche dal circuito economico. Di questo gli storici dell'arte e i conservatori di musei sono ben consapevoli: in particolare coloro che studiano storia e forme del collezionismo, e coloro che si pongono il problema di presentare l'oggetto e il manufatto artistico in un modo che, pur senza ricreare l'habitat originario, limiti gli effetti di decontestualizzazione dell'oggetto o produca un habitat adatto a “riscoprirlo”. E quindi cosa hanno di diverso l'oggetto o l'opera d'arte attinenti al teatro rispetto a qualunque altro oggetto artistico? Perché gli effetti di decontestualizzazione dovrebbero risultare, per l'opera a valore teatrale, più perversi o più pericolosi ? Alcuni esempi possono forse chiarire meglio. Uno stesso quadro di Zoffany, prendiamo quello famoso che illustra David Garrick nel ruolo di Macbeth e Mrs. Pritchard nel ruolo di Lady Macbeth può offrirsi a letture diverse se lo pensiamo nella sua probabile destinazione originaria, la bella villa di Hampton che Robert Adam progettò per Garrick, in quello straordinario museo che è il Garrick Club di Londra cui il quadro attualmente appartiene, in una esposizione dedicata a presentare l'opera di Zoffany, la pittura inglese del ‘700 o le theatrical conversations , oppure in una esposizione che illustri la vita e la carriera dello stesso Garrick, o in una dedicata a Shakespeare nell'arte[3] . Come possiamo ben capire si tratta di contesti diversi più o meno legati al teatro in cui questa opera e la sua referenza teatrale si verrebbero a trovare diversamente recepite, apprezzate e valorizzate. Ma sono proprio quel più o meno o piuttosto quell'insieme di dati referenziali a valore teatrale che costituiscono il nocciolo del problema. Vale a dire che in taluni di questi contesti noi recepiremo più fortemente un senso di vuoto: non tanto in riferimento all'ambiente teatrale, artistico e culturale in cui l'opera è nata, quanto alla rappresentazione in sé o all'arte dell'attore, così come è stata e non può più essere, e della cui effimera vita quel quadro costituisce spesso ai nostri occhi l'unica testimonianza. Quindi in taluni dei contesti sopra citati il valore documentale dell'immagine viene a essere enfatizzato, mentre il valore monumentale dell'opera è invece messo in secondo piano o si carica di valenze affettive[4] . Appunto questo tipo di considerazioni sulla rappresentazione assente fanno dire a Le Gal: «L'oeuvre elle-même, la représentation théâtrale est absente de l'exposition. Une fois que l'oeuvre a eu lieu, elle ne peut plus jamais être vue. Les différents objets sont les reliques du théâtre. Tout ce qui a touché le créateur de près ou de loin prend une importance considérable comme réactivateur de la mémoire, de l'émotion esthétique pour ceux qui "y étaient" et du regret, pour ceux qui n'y étaient pas, d'avoir manqué un événement». Se al posto del nostro quadro di Zoffany prendiamo un indiscusso e celebre capolavoro come Marat assassinato e ci pensiamo ad esempio nel contesto di una mostra su David, di una esposizione storica dedicata alla Rivoluzione francese o allo stesso Marat, il nostro approccio al dipinto sarebbe abbastanza simile in tutte queste diverse occasioni, poiché il valore monumentale dell'opera di David si imporrebbe ai nostri occhi e alla nostra riflessione, sia questa più o meno sensibile o dotta, lasciando invece sullo sfondo possibili aspetti documentali; anche nell'ambito di una mostra sul bagno e la toeletta nel ‘700, la scena in questione godrebbe comunque di una sua monumentale evidenza, se non altro per lo sventurato esito di quella abluzione. Se il quadro “teatrale” di un pittore più o meno famoso si offre a forme di recezione diversificate, in relazione al fatto che esso si trovi in una esposizione artistica o in una esposizione teatrale, fortemente vincolato ad una rappresentatività simbolica è invece quell'oggetto il cui valore espositivo è limitato al suo valore storico teatrale, cultuale o feticistico che sia lo spirito alla base di quel valore. La poltrona di Molière è intrinsecamente un oggetto di scarso valore artistico o antiquario, ma rappresenta come si direbbe oggi un must nel culto del grande poeta: è l'ipocondriaco recesso del Malade imaginaire , dove Molière nel ruolo di Argan sedeva al momento della sua ultima apparizione in scena, quel memorabile 17 febbraio 1673. Il suo potenziale iconico nell'ambito di una esposizione su Molière e sulla Comédie Française si può facilmente comprendere. Valore monumentale e valore documentale sono in questo caso perfettamente coestensivi: “le vénérable meuble” è monumento in quanto è documento. La sua presenza all'interno di una esposizione sulla sedia nel XVII secolo avrebbe senso solo corredata dall'etichetta che la rendesse riconoscibile come “la poltrona di Molière” [5]. Nella sua qualità di oggetto reale e arredo scenico la poltrona di Molière sussiste come residuo dell'effimera rappresentazione, in particolare quell'ultima celebre rappresentazione del Malade , benché si sappia che in quanto mobile di scena essa venne probabilmente usata fino al 1879. Con una pregnanza iconica apparentabile a quella di una vanitas , essa diviene simbolo o feticcio di quel gran genio che l'ha occupata e di cui ancor oggi leggiamo e godiamo le opere: rimanda paradossalmente non tanto alla morte di Molière quanto all'eternità della sua opera poetica. Si pensa al Molière drammaturgo davanti a questa sedia, mentre si dovrebbe pensare piuttosto al Molière-Argan. Quindi considerando in generale l'opera presentata all'interno di una esposizione teatrale, tanto più definita e pregiata è l'identità artistica di quell'opera, tanto più ampia e articolata sarà la sua esponibilità sia nel contesto delle esposizioni teatrali, sia di esposizioni che in principio non hanno alcun legame con il teatro. Disegni o incisioni di scene, bozzetti e figurini relativi al progetto di uno spettacolo, così come foto di scena o ritratti fotografici di attori possono trovare, come i dipinti o le sculture, la loro collocazione nel contesto di esposizioni il cui scopo non ha niente a che vedere con il teatro e che si propongono invece come un approccio monografico ad un tale artista o ad una tale tematica di ordine culturale, storico-artistico o più specificamente figurativo. Queste considerazioni che ho appena fatto riguardano certamente aspetti molto generali, ma ci permettono di entrare nel vivo di una questione centrale. L'impoverimento oggettivo che ha colpito non solo la nostra cultura teatrale, ma la nostra nozione e la nostra consapevolezza della cultura teatrale, ha molto a che fare con la nostra modalità di recepire, di valutare e in generale di fruire culturalmente di una esposizione teatrale. L'esposizione teatrale diventa una sorta di Wunderkammer inconsapevole di se stessa. Naturalmente c'è una differenza tra un pubblico e l'altro soprattutto in relazione a contesti dove esiste una cultura teatrale istituzionalizzata, o anche profondamente radicata nel vissuto sociale: se Parigi e Londra, Vienna o Milano hanno i loro templi teatrali, e le connesse istituzioni bibliotecarie e museali, città come Napoli hanno una cultura teatrale profondamente radicata e diffusa non identificabile a priori con dei centri istituzionalmente definiti. L'orizzonte di attesa del pubblico di una esposizione teatrale è senz'altro condizionato dall'essere questo pubblico più o meno consapevole dell'esistenza di una cultura teatrale e del patrimonio a essa connesso. Il che accade senz'altro in modo molto più mediato di quanto non accada per la cultura architettonica e artistica e per il relativo patrimonio, dove comunque esiste o possono più facilmente essere prefigurati un dato tipo di fruizione e un dato orizzonte di attesa. Lavorare per questa consapevolezza dovrebbe essere uno degli scopi di politica culturale delle esposizioni teatrali. Intendo dire, diversamente da Le Gal, che in realtà lo scopo di una esposizione teatrale non è mai l'avvenimento teatrale, paradossalmente anche quando la mostra si desse come obiettivo di ricostruire quel dato spettacolo o quella data rappresentazione teatrale. Spettacolo o rappresentazione teatrale, come ben noto, sono oggetti solo virtualmente ricostruibili o ripresentabili con mezzi diversi che non siano lo spettacolo o la rappresentazione stessa, il che di tutta evidenza vanificherebbe, qualora possibile, la necessità di una esposizione[6] . Lo scopo dell'esposizione teatrale non è quindi presentare ciò che in ogni caso non si può presentare nella sua integralità, ma fare entrare lo spettatore in una ricostruzione contestuale che mostri quegli aspetti della cultura teatrale che sono stati scelti o selezionati come oggetto dell'esposizione: si può trattare di uno spettacolo o di una rappresentazione (e dei relativi processi di lavoro artigianali e artistici), della presentazione monografica di un artista (attore, attrice, regista, scenografo etc.), di un teatro (come edificio o come luogo e/o come corrente di poetica e di pensiero etc.), di una corrente estetica riferibile a più forme teatrali e spettacolari etc. Le esposizioni riguardanti i singoli attori o attrici in genere sono quelle di più larga ricezione, specie se si tratta di attrici o attori ben noti e amati, e più facilmente avvicinano il pubblico a questo aspetto centrale della cultura teatrale che è la cultura attoriale. Alcune grandi esposizioni recenti (cito qui a titolo di esempio la mostra parigina su Sarah Bernhardt[7] , quella veneziana su Eleonora Duse[8] , e la serie delle piccole ma pregiate esposizioni monografiche, tutte molto ben articolate, del Museo Biblioteca dell'Attore di Genova), hanno certamente contribuito a definire meglio agli occhi del pubblico alcune personalità artistiche. Esse hanno anche mostrato, al di fuori della cerchia degli specialisti, quanto complessa sia questa definizione della cultura attoriale, intessuta di relazioni umane, intellettuali ed artistiche, subordinata al processo creativo di una immagine al quale sarti e costumisti, fotografi o pittori hanno contribuito, e sostanziata in primo luogo dalla vita e dall'intelligenza creativa dell'artista. Le immagini, gli oggetti e i documenti (lettere, diari o copioni), presentati e proposti all'attenzione del visitatore dell'esposizione intendono, infatti, rendere conto, anche se in maniera necessariamente ellittica, di questa complessa configurazione culturale nella quale l'artista teatrale si trova inserito e che almeno in parte contribuisce alla definizione e allo sviluppo della sua personalità o comunque la condiziona. Uno dei problemi interessanti in relazione a questo tipo di esposizioni è proprio quello dei ritratti e in particolare dei ritratti opera di pittori famosi: sia che si tratti di ritratti in scena o in costume che di immagini private, il loro valore iconico nel contesto di un'esposizione dedicata al ritrattato è molto alto e il loro valore di monumento e insieme di documento teatrale certamente è, o può essere, enfatizzato all'interno della esposizione da opportuni riscontri e accostamenti iconografici, che lo spettatore ritroverà nel corso dell'itinerario espositivo o addirittura che gli saranno proposti accanto al ritratto. Parlo non solo di bozzetti o disegni preparatori, che possono illuminare sul come l'artista ha visto l'attore o l'attrice o sul come la figura del ritrattato si sia o meno imposta all'artista, ma di altri materiali iconografici, non formalmente correlati a quell'immagine, ma utili a scavarne le implicazioni di documento dell'arte e dell'immagine di quell'attore o di quell'attrice. Più in generale, laddove è il caso, risultano particolarmente illuminanti le relazioni degli attori con gli artisti che hanno fatto parte del loro stesso entourage , sia che costoro li abbiano ritratti, sia che abbiano ricevuto da loro un qualche spunto o ispirazione. Quest'ultimo aspetto della questione è particolarmente interessante perché ribalta l'ottica usuale, che vede sempre la figurazione attoriale come qualcosa di subordinato, per non dire di scaduto, rispetto alla produzione artistica. Sono state, ad esempio, particolarmente efficaci – a introdurre se non altro alle mille confluenze di una cultura figurativa o visiva e alle sue relazioni con l'immagine teatrale – alcune mostre dedicate a Vaslav Nijinsky[9] e a Loïe Fuller[10] . Non è un caso che si tratti di due artisti della danza con le caratteristiche di rivoluzionari performer la cui influenza sulle arti, dalla scultura al cinema, è stata da sempre ampiamente riconosciuta. Tuttavia le esposizioni in questione sono state esemplari nel mostrare come l'immagine attoriale, qualora si valutino con attenzione proprio le qualità performative dei soggetti, cosa che anche nel caso di danzatori si è obbligati a fare, apre il campo di interessanti riscontri all'incrocio tra varie arti. Se tuttavia ci si allontana da queste forme monografiche, dedicate a singole personalità, così immediatamente recepibili come facenti parte della cultura teatrale di un'epoca anche da parte del pubblico, il discorso espositivo si fa di necessità più arduo. Traggo ancora un esempio dalla recente attività espositiva del Musée d'Orsay. La mostra sul Théâtre de l'Oeuvre 1893-1900 [11] ha offerto a mio avviso una occasione importante per considerare il contesto culturale che ha dato origine a questo teatro: i pittori Nabis, il circolo della “Revue Blanche”, i drammi degli autori nordici e il repertorio cosmopolita (Ibsen, Björnson, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann), la protoavanguardia costituita da Jarry e dal suo Ubu etc. Questa mostra ha sottratto l'esperienza dell' Oeuvre alla univocità dell'immagine letteraria con cui la produzione critica l'aveva in gran parte caratterizzata. Davvero interessante, anche se per ragioni di spazio e di tempo non posso entarre in dettagli, è stato il fatto che la mostra sull' Oeuvre al Musée d'Orsay abbia seguito a ruota quella al Grand-Palais su Vuillard, il pittore che è stato uno dei protagonisti di quella esperienza [12] . Infatti chi ha avuto l'occasione di vedere quelle due mostre nella loro sequenza ha potuto riconsiderare la produzione teatrale di Vuillard, già in gran parte esposta nel contesto della mostra monografica sul pittore, in un ambito che ne chiariva la matrice creativa e che après coup veniva a illuminare anche aspetti più generali dell'opera pittorica di Vuillard e la qualità stessa della sua prima ispirazione. Si è avuta la possibilità di valutare la relazione tra scena pittorica e scena teatrale: sono così emersi i presupposti teatrali delle inquadrature e dei tagli dell'immagine, o quelli della rappresentazione del quotidiano che rivelano le pieghe di una drammaturgia intima e piena di tensioni, del tutto affine alla drammaturgia simbolista. Altrettanto ben riuscita, per un consimile intento di mettere in luce la complessità di una cultura figurativa, visiva e decorativa che si muove intorno alla cultura teatrale e con essa, è stata l'esposizione pucciniana di Lucca[13] . L'insieme ricchissimo delle opere presentate puntava a mostrare, e vi riusciva pienamente, la teatralità dell'opera pucciniana, sia attraverso la relazione puntualmente documentata del musicista con il drammaturgo e regista americano David Belasco, sia attraverso la straordinaria produzione artistica e decorativa che l'opera pucciniana, in sé un vero e ragionato repertorio di scenografie immaginarie, ha suscitato. Accanto a queste esperienze riuscite e a segnalazione delle difficoltà specifiche che il progetto di una esposizione teatrale implica, dovrei qui citare un esempio meno felice. Esso mi è fornito purtroppo - dico purtroppo perché si tratta di una buona occasione sprecata - dalla esposizione con cui si è inteso celebrare la fine dei restauri del Teatro alla Scala: La Scala e l'Oriente 1778-2004 [14]. La complessa tematica monografica, che trovava in seno al catalogo una forma di coerente eleborazione critica, si offriva invece sul piano espositivo come una lanx satura in cui esotismo e orientalismo si confondevano agli occhi del visitatore. Questi era costretto a un itinerario che lo conduceva da un paese all'altro[15] , senza un meditato filo conduttore e senza il fascino di un viaggio immaginario, come se l'esotismo superstite del Barocco o gli interessi orientalistici, archeologici e etnologici dell'Ottocento fossero un tutt'uno che il teatro declinava a suo piacimento. Non c'era quindi dietro a questa mostra una vera consapevolezza storico-critica a proposito di quello che a mio avviso doveva essere il tema da non perdere di vista: i rapporti tra teatro e cultura dell'esotismo e dell'orientalismo e soprattutto il contributo specifico della Scala a questa storia. Un ultimo settore importante di mostre teatrali è quello dedicato agli scenografi. Per la sua affinità naturale con l'esposizione d'arte figurativa, l'esposizione riguardante il lavoro di un artista scenografo segue per così dire i binari della tradizione[16] . Ma è pur vero che anche questo partito monografico si può declinare in vari modi e tenendo conto sostanzialmente di una opzione di fondo. Da una parte si può infatti considerare che il design scenografico (creazione di scene e/o costumi) sia una pratica artistica che ha in sé una forma di compiutezza, e in quel caso, almeno a livello di comunicazione espositiva, ci si concentra sul mostrare il processo di ideazione piuttosto che quanto attiene alla creazione del manufatto artigianale. Accade così che una mostra di disegni scenografici non sia diversa da qualunque mostra di disegni d'arte. Tuttavia, rispetto allo spettacolo e all'esito finale di quel processo creativo, il disegno dello scenografo può essere considerato come ogni altro tipo di disegno preparatorio, subordinato cioè a un'opera architettonica o plastica o figurativa compiuta. In molti casi si dovrebbe poi pensare come la vera definizione, anche artistica, del disegno scenografico avvenga nel contesto della pratica scenica e del processo di messinscena, e che il commento se non la presenza che in molti casi è impossibile, del manufatto finale risulterebbe spesso di grande interesse. Chiunque studia storia della scenografia o storia del costume teatrale sa benissimo che ci sono scenografi e costumisti che si sono limitati a disegnare idee di scene e figurini ed altri invece che si sono “sporcati le mani” col lavoro dell'artigianato scenico. Ciò non dipende, come è noto, solo da disposizioni artistiche personali, ma anche da differenti pratiche lavorative nelle diverse epoche. Le scene e i costumi eseguiti nei grandi atelier di pittura o di sartoria teatrale, i costumi creati per le star da celebri sarti nell'Ottocento e poi ancora nel Novecento, i costumi disegnati da Bakst e confezionati nella perfezione di ogni dettaglio dalla fedelissima Madame Muelle, per limitarci ad alcuni esempi, rispondono a modalità produttive a volte assai diverse, di cui la sola esposizione del bozzetto o persino quella del prodotto finito possono non rendere pienamente conto. Una delle mancanze più gravi nella sopracitata mostra La Scala e l'Oriente era proprio quella di non aver messo in valore in modo specifico il lavoro di esecuzione dei costumi e la straordinaria cultura sartoriale della Scala. Molte di queste contraddizioni dipendono dal modo ancora irrisolto di affrontare a livello storiografico il rapporto tra l'ideazione artistica e il manufatto artigianale in teatro. Laddove questo lavoro storico e critico viene compiuto esso supporta efficacemente l'esposizione offrendo al visitatore non solo una raccolta di belle immagini o di belle forme ma la possibilità di rendersi conto del lavoro implicito in questa straordinaria interazione di cultura artistica, artigianale e teatrale. Mi piace qui ricordare il caso delle mostre dedicate dal Museo dell'Attore ad Adelaide Ristori e/o ai costumi dell'attrice, e lo splendido lavoro di scavo storiografico fatto da Teresa Viziano. Tale lavoro ha reso possibile di presentare i costumi della Ristori non solo come bei pezzi di un guardaroba teatrale ottocentesco, ma di fatto come “strumenti” dell'arte della grande attrice, della cui importanza ella stessa era pienamente consapevole[17] .

Si potrebbero accumulare altri esempi e altre considerazioni, tante sono le occasioni che ci sono state date in questi ultimi anni di assistere ad esposizioni teatrali. Tuttavia mi preme, in chiusura e nell'attesa che si apra un dibattito di metodo un po' più approfondito, fare riferimento a un problema di fondo che, se non risolto, condizionerà senz'altro la cultura delle esposizioni teatrali. Nonostante le prese di posizione, i proclami, o le dichiarazioni di intenti, storici dell'arte e storici del teatro tendono a percorrere cammini disgiunti. Molti non si sentono impoveriti da questo o perché hanno punti di riferimento così specifici nelle loro relative discipline da non scontrarsi mai in una qualche forma di mancanza, o perché hanno nei confronti delle discipline sorelle un senso, a volte neppure troppo malcelato, di superiorità. È tuttavia ben evidente che percorsi formativi che tendano a isolare nel proprio settore disciplinare, accademicamente inteso, i giovani storici dell'arte e i giovani storici del teatro, non solo disattendono al principio di orientare gli studiosi esordienti alla complessità dei contesti culturali e artistici, ma ne inquadrano la professionalità su binari che non tengono conto delle sfide interdisciplinari che caratterizzano oggi la domanda culturale. Tra le possibilità che il futuro riserva alle nostre discipline storico-artistiche ce ne sarà forse una in cui la poltrona di Molière non debba rimanere per alcuni solo un oggetto di curiosità antiquaria e per altri un adorato feticcio: quante scene sedute nell'opera di Molière che parlano di corpi che stanno in scena e quante scene sedute nella pittura del ‘600 che ci mostrano modi di vita, di sociabilità, e di retorica del corpo!

[1]La

storia delle esposizioni teatrali si può far iniziare con John

Boydell (1719-1804) e con la sua celebre Shakespeare Gallery aperta

a Londra nel 1789. In generale l'Inghilterra ha poi sviluppato per

tutto l'Ottocento una forte cultura di collezionismo teatrale maggiore

e minore (la passione delle theatricalia ).

Nel resto d'Europa, solo a partire dalla fine dell'Ottocento questo

genere di esposizioni ha trovato una connotazione specifica nell'ambito

delle Esposizioni Universali, in seguito allo sviluppo della storiografia

teatrale positivista e di un collezionismo specializzato. Su questo

argomento rimando a un mio breve intervento nelle pagine on–line della

rivista “Predella”: Esposizioni teatrali e cultura del teatro , “Predella”,

II, n. 10 (2003), http://www.arte.unipi.it/Predella [2]Le Gal prepara

una tesi di dottorato sulle esposizioni teatrali all'Université Paris

III, e la sua ricerca è diretta da Georges Banu. Nel corso

di un recente colloquio ( Iconographie théâtrale

et genres dramatiques ,

30 settembre-1 ottobre, promosso dal Centre de recherches sur la théorie

et l'histoire du théâtre de l'Université Paris

III in onore di Martine de Rougemont), Le Gal ha presentato una comunicazione

dal titolo De l'archive à l'oeuvre d'art, le statut d'une

iconographie théâtrale dans les expositions. Ringrazio

la relatrice per avermi dato in lettura il testo della sua comunicazione. [3] La theatrical

conversation venne

eseguita dal pittore per celebrare il ritiro delle scene della Pritchard

(1768). Zoffany eseguì due versioni lievemente diverse del ritratto,

una per Garrick e l'altra per la Pritchard. Una delle due, la versione

del Garrick Club, è stata esposta di recente in Italia, a Ferrara,

in occasione della mostra Shakespeare nell'arte , Ferrara,

Palazzo dei Diamanti, 16 febbraio-15 giugno 2003, curata da Jeanne

Martineau e Maria Grazia Messina, catalogo edito a cura delle stesse

studiose, Ferrara Arte, 2003 (scheda 33, p. 200, per la tela in questione).

Al fine di capire la diversa finalità espositiva sarà utile

il confronto di questa scheda con quella inserita nel catalogo più recente

del Garrick Club: Pictures in the Garrick Club , compilato

da Geoffrey Ashton ed edito a cura di Kalman Burnim e Andrew Wilton,

London, Garrick Club, 1997, scheda n°253, pp. 141-142. [4] Per questa distinzione

di metodo tra documento e monumento applicata a

opere figurative di cui venga evidenziata la pertinenza alla sfera

teatrale rimando a quanto scrive Cesare Molinari nel saggio Sull'iconografia

come fonte della storia del teatro , in “Biblioteca Teatrale”,

37-38, gennaio-giugno 1996, in particolare alle pp. 20 e 21: «La

storia del teatro non è, come è invece la storia delle

arti figurative o della letteratura, storia di monumenti, ma storia

di documenti [...] Nella storia dello spettacolo teatrale [...] il

documento costituisce l'opera,

o, se questo è dir troppo, costituisce almeno quell'oggetto

mentale che ci permetterà di parlare di “teatro” o di “spettacolo”,

anziché di letteratura, o di pittura [...]. I monumenti figurativi

sono dunque soltanto una parte del complesso dei documenti che permettono

di tentare la restituzione delle forme dello spettacolo. E tuttavia

non ci si può sottrarre all'impressione che i documenti figurativi

siano i soli che permettono di farsi un'idea in qualche modo e in qualche

misura concreta di quelle forme, e per conseguenza anche del significato

dello spettacolo antico». Pur accettando questa distinzione di

principio la mia posizione teorica differisce, come in parte accennerò più oltre,

da quella di Molinari. [5] Cito dalla

scheda n° 251

del catalogo Exposition du IIIe centenaire de la mort de Molière ,

Paris, Musée des arts décoratifs, 17 ottobre 1973-7 gennaio

1974, Paris 1973: « Fauteuil du Malade Imaginaire .

Bois recouvert de veau noir. Dossier mobile, pieds à roulettes

reliés par des traverses. Milieu du XVIIe siècle H. 1,23-L.

0,68- P. 0,82, Comédie- Française. Ce fauteuil, devenu

le symbole de la présence spirituelle de Molière à la

Comédie Française, est le fauteuil du Malade Imaginaire [...]

Le fauteuil fut religieusement conservé par ses camarades et

leurs successeurs dans la salle de leurs assemblées [...] Il

figure dans l'inventaire de 1815: “Un fauteuil de Molière à crémaillère

et couvert de peau noir (Pour mémoire, parce qu'il n'a pas

de prix )”. Le vénérable meuble “joua” en scène

jusqu'en 1879» (p.62). Lo stesso mobile figurava nell'esposizione La

Comédie-Française 1680-1962 , Château de Versailles,

1962, con la stessa scheda (n. 3, p. 15) nel catalogo edito a Parigi,

Ministère d'État - Affaires Culturelles, s.d. [ma1962];

e ancora nell'esposizione del tricentenario La Comédie-Française

1680-1980 , catalogo, Paris, Bibliothèque Nationale, 1980,

con scheda identica (n. 51, p. 19). [6]Come è stato

sottolineato da Cesare Molinari, la prospettiva iconologica dei miei

studi ha mirato sempre a sottrarre il documento iconografico a una

relazione troppo strettamente referenziale tra immagine e spettacolo.

Su questo tema rimando alla introduzione di C. Molinari a European

Theatre Iconography ,

a cura di Christopher Balme e Cesare Molinari, Roma, Bulzoni, 2002,

pp. 16-17, e sulla questione della referenzialità al saggio

dello stesso Balme, Interpreting the pictorial record: theatre

iconography and the referential dilemma , “Theatre Research International”,

vol. 22, 3, 1997, pp. 190-201. [7]Portrait(s)

de Sarah Bernhardt ,

curata da Noëlle Guibert, Bibliothèque nationale de France,

Galérie Mazarine, 3 ottobre 2000-14 gennaio 2001, catalogo a

cura della stessa stusiosa Paris, Bibliothèque nationale de

France, 2000. [8]Divina Eleonora.

Eleonora Duse nella vita e nell'arte , Venezia, Fondazione Giorgio

Cini, Isola di S.Giorgio Maggiore, 1 ottobre 2001-6 gennaio 2002,

curata da Maria Ida Biggi, e catalogo a cura della stessa studiosa,

Venezia, Marsilio, 2001. [9]Nijinsky

1889-1950 ,

curata da Martine Kahane e Erik Näslund, Paris, Musée d'Orsay,

23 ottobre 2000-18 febbraio 2001, catalogo a cura di M. Kahane, Paris,

Réunion des musées nationaux, 2002 . La mostra

era stata allestita dallo scenografo Richard Peduzzi. [10]Loïe

Fuller danseuse de l'art nouveau , curata da Valérie

Thomas e Jérôme

Perrin, Nancy, Musée de beaux-arts, 2002, catalogo Paris,

Réunion des musées nationaux, 2002 [11]Le Théâtre

de l'Oeuvre 1893-1900 . Naissance du Théâtre

moderne , curata da Isabelle Cahn, Paris, Musée d'Orsay,

12 aprile-3 luglio 2005, catalogo Paris, Musée d'Orsay, 2005. [12]Édouard

Vuillard ,

Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 23 settembre 2003-4 gennaio

2004, catalogo a cura di Guy Cogeval et alii , Paris, Réunion

des musées nationaux, 2003 (altre tappe della mostra: Washington

(DC): National gallery of art, 19 gennaio-20 aprile 2003 ; Montréal

(Québec), Musée des beaux-arts, 15 maggio-24 agosto 2003;

Londra, Royal Academy of Arts, 31 gennaio-18 aprile 2004). [13]La scena

di Puccini ,

a cura di Vittorio Fagone e Vittoria Crespi Morbio, Lucca, Fondazione

centro studi sull'arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, 20 settembre

2003-11 gennaio 2004, catalogo a cura degli stessi, Lucca, Pacini Fazzi,

2003. [14]La Scala

e l'Oriente 1778-2004 ,

Milano, Palazzo Reale, 24 novembre 2004-30 gennaio 2005, catalogo Milano,

Electa, 2004, a cura di Vittoria Crespi Morbio. [15]La divisione “pseudo-geografica” delle

sezioni (Vicino Oriente, Oriente Fantastico, Russia, India, Egitto,

Estremo Oriente fantastico) risultava in alcuni casi del tutto assurda

o perlomeno inadeguata a comunicare gli aspetti del materiale presentato,

si trattasse di scene, costumi o altro. [16] Mi riferisco

qui soprattutto alla produzione di scene e costumi relativa al teatro

del Novecento, poiché per i secoli precedenti le problematiche

dello studio dei disegni teatrali richiedono un approccio diverso,

anche rispetto a eventuali finalità espositive. Su questo

tema si veda l'articolo di Jérôme de La Gorce e Nicole

Wild, Dessins de théâtre ,

in Catalogues d'oeuvres d'art et d'architecture: méthodes

de recherche , a cura dello stesso La Gorce et alii ,

Paris, Groupement de recherche 712 du CNRS, 1989, pp. 27-29. [17] Si veda la summa di

queste ricerche in Teresa Viziano, Il palcoscenico di Adelaide

Ristori, repertorio, scenario e costumi di una Compagnia Drammatica

dell'Ottocento , Roma, Bulzoni, 2000. |