Nuova luce sull’Armadio degli Argenti

recensione di: Creighton Gilbert, Lex Amoris. La legge

dell’amore nell’interpretazione di Fra Angelico, Firenze,

Le Lettere, 2005, pp. 120, euro 14

di Gerardo de Simone

L’Armadio degli Argenti è una delle opere più complesse

e affascinanti del Beato Angelico, ma anche, nonostante la notorietà delle

singole scene, tra quelle non ancora sufficientemente studiate nel

suo insieme. È così chiamato, metonimicamente, in quanto

i trentasei scomparti quadrati che lo compongono – per un totale

di trentacinque episodi, il Giudizio Finale occupa due scomparti – in

origine fungevano da ante esterne dell’armadio ligneo che custodiva

le preziose offerte votive (gli “argenti”, appunto) destinati

dai fedeli all’affresco dell’Annunciazione venerato

nella chiesa fiorentina della SS. Annunziata, collocato a sinistra

dell’ingresso principale e incorniciato dal monumentale tabernacolo

commissionato da Piero de’ Medici – committente anche dello

stesso Armadio – a Michelozzo e Pagno di Lapo Portigiani

(1448). L’armadio era posto dietro il tabernacolo, nella

prima cappella sinistra: il sistema convenzionale di apertura ad ante

fu sostituito nei primi anni sessanta del Quattrocento da un più ingegnoso

meccanismo a “cateratta”, cioè a saracinesca azionata

da una carrucola (si vedano in proposito gli studi di E. Casalini,

in “Commentari”, 14, 1963 e La SS. Annunziata di Firenze.

Studi e documenti, Firenze 1971), con ogni probabilità per

consentire un migliore accesso al vano della cappella. L’agile

volumetto di Creighton Gilbert – pubblicato direttamente in traduzione

italiana –, segna un decisivo progresso nella vicenda critica

dell’opera, e ne chiarisce in modo risolutivo la lettura.

Gilbert infatti, recuperando un’indicazione presente sì in

precedenti, lontani studi sulle tipologie biblico-iconografiche – A.

von der Gabeläntz, Die Kirchliche Kunst im italienischen Mittelalter,

Strasbourg 1907, e H. Cornell, Biblia Pauperum, Stockholm

1925 – ma finora del tutto trascurata nella bibliografia angelichiana,

ha rintracciato in un manoscritto illustrato della Biblioteca Marciana

di Venezia (Ms. Lat. I, 72 [=2501]) la puntuale fonte iconografica

e testuale dell’intera opera. Come è noto, l’Armadio

degli Argenti illustra nove episodi dell’infanzia di Cristo,

dall’Annunciazione alla Disputa tra i dottori, tre relativi alla

vita adulta di Cristo (Nozze di Cana, Battesimo, Trasfigurazione, spettanti

alla mano di Alesso Baldovinetti), venti storie della Passione (dalla

Resurrezione di Lazzaro alla Pentecoste) seguite dal Giudizio Finale

e da altri due pannelli. Aprono e chiudono la serie due riquadri più complessi:

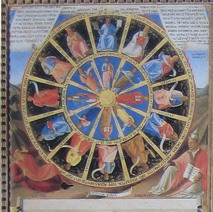

il primo mostra uno schema, tipico dei trattati di mnemotecnica, a

doppia ruota concentrica, con i quattro Evangelisti e i quattro apostoli

autori del Nuovo Testamento in quello interno, dodici profeti in quello

esterno, a evidenziare il tema canonico della concordia Veteris

ac Novi Testamenti che informa tutto il ciclo narrativo; nei due

angoli inferiori le figure accovacciate di Ezechiele e di S. Gregorio

Magno, i cui passi rispettivi sono riportati negli angoli superiori – quello

del profeta è infatti la fonte della “rota in medio

rotae”, quello di Gregorio ne è il commento. Coerentemente,

tutti gli episodi del ciclo sono incorniciati da due cartigli, uno

in basso relativo al corrispondente passo evangelico, l’altro,

in alto, indicante il precedente veterotestamentario. Nell’ultimo

appare, sotto forma di una personificazione femminile, la Lex Amoris,

ma gran parte del campo pittorico è occupata da una sfilza di

cartigli affissi su di un candelabro a sette braccia e ai lati della

croce d’oro svettante dal braccio centrale del candelabro, chiara

simbologia della superiorità del Nuovo Testamento sul Vecchio:

tale immagine è tratta, come per primo si avvide Orlandi (Beato

Angelico, Firenze 1964, p. 120), da un passo della Summa Theologica di

S. Tommaso (I. II. 107), nel quale sono anche citati i passi di Ezechiele

e Gregorio presenti nel primo pannello. L’Aquinate è dunque

il teologo della “Legge dell’Amore” del Nuovo Testamento

contrapposta alla “Lex Timoris” del Vecchio, l’auctoritas alla

base tanto del manoscritto veneziano quanto del dipinto dell’Angelico.

La successione delle scene e la scelta dei testi di accompagnamento appare

identica, con qualche eccezione, nell’Armadio e nel manoscritto.

Quest’ultimo, sulla base dello stile dei disegni acquerellati, sembra

risalire ai primi del Quattrocento ed essere di fattura norditaliana, forse

veneta. Secondo Gilbert il ponte con il domenicano Angelico potrebbe individuarsi

nell’ambiente dell’Osservanza servita: molti serviti osservanti

provenienti dal Veneto sono attestati presso la SS. Annunziata a partire dal

1441, per iniziativa del veneziano Eugenio IV, favorevole agli osservanti;

il più importante convento osservante era quello di S. Alessandro a

Brescia, che aveva commissionato proprio all’Angelico nel 1431 una tavola

con l’Annunciazione, pagandola nove ducati. Gilbert ritiene

l’entità del compenso consona ad un dipinto di piccole dimensioni,

non ad un pala d’altare, come si crede in prevalenza negli studi angelichiani,

che sarebbe andata perduta, cadendo così l’ipotesi, finora assai

accreditata, che essa possa essere stata eseguita e non consegnata (molti l’hanno

identificata infatti con l’Annunciazione di Montecarlo) e che

la pala commissionata a Jacopo Bellini nel 1444 possa considerarsi sostitutiva

del dipinto dell’Angelico.

Nel manoscritto ciascun episodio neotestamentario è accompagnato

da due precedenti tipologici veterotestamentari, di cui uno illustrato:

l’Angelico mantiene solo il testo del typus non illustrato.

La penultima scena dell’Armadio, sempre interpretata

come Incoronazione della Vergine in virtù dello schema

iconografico (malgrado l’implausibile seriorità rispetto

al Giudizio e la non pertinenza delle iscrizioni), grazie al confronto

con il manoscritto trova il suo reale soggetto nel Riposo eterno

dell’anima ovvero Cristo incorona la vita eterna,

presente anche nella Biblia Pauperum e la cui fonte prima è un

passo della Civitas Dei di Agostino.

Le tre scene su citate dipinte dal Baldovinetti hanno sempre costituito

un problema, sia quanto alla datazione, sia quanto all’ordine

invertito tra le Nozze di Cana e il Battesimo, sia perché si è spesso

creduto che in origine gli episodi della vita adulta di Cristo fossero

di più, nove e non solo tre, così come nove sono le storie

dell’infanzia. Una conferma in tal senso parrebbe venire del

manoscritto marciano, in cui appunto sono nove, per un totale di quarantuno.

Gilbert tuttavia, confrontando le dimensioni della cappella con quelle

dell’Armadio nel suo insieme, argomenta che non ci sarebbe

stato spazio sufficiente per le ipotetiche sei scene supplementari:

di conseguenza sarebbe stata operata una selezione tra gli episodi

della vita adulta, scartando i soggetti meno noti e meno (o quasi mai)

ricorrenti nella tradizione, e dando un risalto particolare al Battesimo,

in quanto sacramento; altrettanto si verifica con l’Eucarestia,

simboleggiata da più episodi, e l’enfasi sacramentale è ribadita

dall’elencazione di tutti i sacramenti – con i rispettivi

passi biblici di riferimento – nel pannello conclusivo della Lex

Amoris. In questo l’Angelico concentra, con miniaturistico

virtuosismo, un sistema di iscrizioni che nel manoscritto occupa due

pagine supplementari. Alla serie dei sacramenti in basso corrisponde,

nella metà superiore, la serie dei dodici articoli del Credo

niceno, con i ‘tipi’ relativi: qui il pittore mostra di

attingere anche a codici del genere “Speculum Theologiae” (come

il Salterio di Robert de Lisle).

Fin qui i meriti, come si vede molti e considerevoli, dello studio

di Gilbert; non si può però tacere qualche appunto. Innanzitutto

viene ignorata la voce bibliografica più puntuale ed esaustiva

relativa all’Armadio, la scheda di Andrea De Marchi

nel catalogo della mostra Una scuola per Piero (Venezia, 1992,

pp. 114-120), i cui risultati nella ricostruzione della configurazione

originaria dell’Armadio e della sua vicenda storico-critica

anticipano molte delle conclusioni dello studioso americano. A proposito

dell’intervento del Baldovinetti si può osservare che

mentre De Marchi, come già molti altri, lo datava in contemporanea

o a ridosso dell’esecuzione angelichiana (l’opera nel suo

complesso potrebbe essere stata pronta per la data di consacrazione

della cappella, l’8 gennaio 1453, e sicuramente entro il 22 dicembre

dello stesso anno, quando alcuni operai sono pagati per il montaggio

degli stipiti), Gilbert lo sposta invece un decennio più tardi,

al momento della trasformazione del sistema di apertura; a me sembra

preferibile la prima ipotesi (va ricordato che il Baldovinetti risulta

documentato in relazione alla chiesa fin dal 1450, poi ancora nel 1454

e nel 1460-63), giudicando verisimile una chiamata dell’artista

più giovane a completamento dell’opera, rimasta interrotta

per la chiamata dell’Angelico a Roma dopo il biennio in cui fu

priore del convento domenicano di Fiesole (1450-52), e anche in considerazione

del carattere schiettamente angelichiano, tale da far sospettare l’esistenza

almeno di un disegno preparatorio di mano dell’Angelico, delle

composizioni baldovinettiane, pur stilisticamente improntate a una

diversa epidermicità materica sensibile alla lezione di Domenico

Veneziano.

In merito poi alla funzione del dipinto dell’Angelico, di sportello

di chiusura di un mobile, Gilbert ricorda come precedenti le ventotto

storie di Cristo e di san Francesco dipinte da Taddeo Gaddi nel 1335

come anta esterna di una grande credenza della sacrestia di S. Croce

(chiesa per cui l’Angelico aveva eseguito un trittico nel 1429),

oggi custodite nella Galleria dell’Accademia (già segnalate

da J. T. Spyke, Angelico, Milano, 1996, p. 80), il Reliquiario

del Corporale in smalto nel Duomo di Orvieto, la tradizione veneziana

delle porte dipinte (ad esempio delle ante di tabernacoli sugli altari),

nonché, su scala monumentale, le porte bronzee del Ghiberti

per il Battistero di Firenze; a questi ritengo che si debbano aggiungere

anche alcuni esempi senesi, in particolare l’Arliquiera del

Vecchietta per la ex cappella delle reliquie in S. Maria della Scala

(1444), preceduta nel secondo Trecento dal trittico a sportelli del

Museo di Pienza (proveniente dalla chiesa di S. Niccolò a Spedaletto)

e nel primo Quattrocento dall’armadio di Benedetto di Bindo per

la sacrestia del Duomo di Siena, e seguita dalle Storie di S. Giovanni

Battista di Giovanni di Paolo (cfr. C. B. Strehlke in La pittura

senese del Rinascimento, Milano 1989, p. 231).

Infine, Gilbert definisce l’Armadio degli Argenti “l’ultima

opera dipinta da Fra Angelico, prima della sua morte nel 1455”.

Tuttavia, come credo di avere dimostrato in altra sede (“Ricerche

di storia dell’arte”, 76, 2002, pp. 41-87), l’Angelico

si recò a Roma negli ultimi anni di vita (forse già dopo

aver rifiutato, nel marzo del 1452, l’offerta di decorare la

cappella maggiore del Duomo di Prato) per affrescare il chiostro di

S. Maria sopra Minerva con il ciclo delle Meditationes elaborato

dal cardinale spagnolo Juan de Torquemada, committente dell’opera.

Tale ciclo, includente storie del Vecchio e del Nuovo Testamento ed

altri soggetti (come lo stesso cardinale in adorazione di san Sisto,

la processione del Corpus Domini, la Messa dei morti), era contraddistinto

da una cospicua presenza di testo scritto in calce ad ogni scena. L’interrelazione

quanto mai complessa e inestricabile di parole ed immagini era ancora

più sviluppata di quanto avviene nell’Armadio degli

Argenti, che pure viene a ragione indicato da Gilbert come l’opera

in cui l’impiego di iscrizioni da parte dell’Angelico (artista

tra i più inclini all’adozione di inserti verbali lungo

tutto il corso della sua produzione) raggiunge il suo acme. Inoltre

il ciclo perduto è ricostruibile dalle illustrazioni di alcuni

codici manoscritti e incunaboli a stampa delle Meditationes,

che riproducono in modo spesso molto fedele le composizioni originarie:

si profila così, sia pure con un rapporto inverso rispetto a

quello tra il manoscritto marciano e la Lex Amoris, un quadro,

meritevole di approfondimenti ulteriori, degli ultimi anni dell’attività del

pittore domenicano contrassegnato da un intreccio sempre più fitto

tra produzione pittorica e cultura letterario-teologica, con un fertilissimo,

reciproco interscambio tra progettazione iconografica e sistema di

elaborazione e impaginazione dei libri illustrati.

Beato Angelico, Rota in medio rotae, part.

dell’Armadio

degli Argenti, Firenze, Museo di San Marco

Beato Angelico, Cristo incorona la vita eterna, part. dell’Armadio

degli Argenti, Firenze, Museo di San Marco

Rota in medio rotae, Venezia, Bibl. Marciana, ms. Lat. I, 72

[=2501], f. 1v

Simone Ferrari, Jacopo de’ Barbari. Un protagonista

del Rinascimento tra Venezia e Dürer, Milano,

Bruno Mondadori (collana “Sintesi illustrata”), 2006,

256 pp., ill. in b/n e a colori, ISBN: 88-424-9238-8, € 40,00.

di Federica Veratelli

Il volume di Simone Ferrari colma una lacuna spesso lamentata nel

panorama degli studi sull’ambiente artistico veneziano fra Quattro

e Cinquecento e i suoi legami con il Nord. La definizione della personalità artistica

di Jacopo de’ Barbari è questione spinosa, perché viziata

da una vicenda storiografica ampia e stratificata, che ha dato luogo

a malintesi interpretativi e ad uno scenario «quasi privo di

certezze», come indica lo stesso studioso nella premessa al volume

(Questioni risolte e problemi aperti, p. VII). Nella bibliografia

sull’artista «luogo e data di nascita, formazione, interpretazione

del simbolo del caduceo, catalogo dei dipinti, cronologia delle incisioni,

rapporti con Dürer, valore intrinseco dell’artista vengono

infatti prospettati secondo opposte modalità o non trovano soluzione».

La ricerca – che trova pubblicazione in questa che si presenta

come la prima monografia sull’artista – ha creato sin da

subito non pochi problemi, in parte superati grazie alla verifica dei

documenti e ad un attento spoglio bibliografico, che ha permesso di

rintracciare testimonianze successive poco conosciute sull’artista,

contribuendo a fornire un quadro più completo su questa personalità eclettica

del Rinascimento veneziano. Infatti, è soprattutto attraverso

la sua fortuna critica (cui questo lavoro dedica ampio spazio) che

la figura di Iacomo de Barberino Veneziano (come lo chiama

il Michiel) sembra acquistare rinnovato vigore e fuoriuscire dal panorama «assai

nebuloso» che lo ha sempre contraddistinto: fortuna critica che

qui è «intesa non come successione di diverse opinioni

ma come fondante momento di snodo, di possibile soluzione di singoli

problemi, di variegato telaio che contribuisce a delineare l’effettiva

e non banale caratura del maestro».

Proprio ad un primo dispiegamento di alcune questioni legate alla analisi

della sua fortuna critica è dedicato il primo capitolo (La

fortuna critica di Jacopo de’ Barbari: problemi di geografia

artistica, pp. 1-15), che indaga con chiarezza e cognizione le

prime indicazioni e le letture che si sono susseguite dal Cinquecento

in poi, con momenti di alta concentrazione critica successiva, come

l’Ottocento e il Novecento. Le tematiche , alla «sfortuna» critica

che invece sembra investirlo in patria sin dal silenzio vasariano,

dal rapporto con l’incisione italiana (Mantegna) e nordica (Schongauer

e Dürer), al nesso «labile e poco risolutivo» Barbari-Bellini,

fino ai richiami alla bottega di Alvise Vivarini, al Messina e al Lotto.

Partendo dai dati più sicuri come la sua origine veneziana (già attestata

da Michiel come da Dürer), lo studioso propone, inoltre, soluzioni

ad alcune controversie attraverso una rigorosa verifica e contestualizzazione

dei dati a nostra disposizione: come la data di nascita, per la quale

viene suggerito il 1475, una data che sembra concordare con la cronologia

individuata delle opere. Altre questioni di difficile soluzione riguardano,

in primo luogo, «l’impossibilità di circoscrivere

il suo stile entro i tranquillizzanti parametri di una “scuola

regionale” e di ricondurre le opere fra comodi schemi consolidati».

Proprio questa sua caratteristica analizzata insieme alla sua «precoce

versatilità in ambito incisorio» (si veda la celebre celebre Veduta

di Venezia), riconosciuta in pieno già dal Kristeller (Das

Werk des Jacopo de’ Barbari, Berlin, 1896), induce lo studioso

a riflettere maggiormente sulle origini del maestro e a ipotizzare

un legame di parentela stretto con Georg Walch, celebre stampatore

tedesco attivo a Venezia fra gli anni settanta e ottanta del Quattrocento

(cap. 2: Una traccia per le origini di Jacopo de’ Barbari,

pp. 17-22). Il terzo capitolo (Gli anni veneziani di Jacopo de’ Barbari,

pp. 23-49, già apparso nel 2002 in forma di articolo in «Arte

Veneta», 59, pp. 66-83) è dedicato, invece, alla questione

del “caduceo”, ovvero l’emblema utilizzato dall’artista

per siglare le opere (soprattutto le incisioni), alla formazione in

ambito veneziano e alla prima attività pittorica e incisoria.

Altre problematiche sorgono in relazione alla «disgiunzione» esistente «fra

l’attività grafica e quella pittorica che si manifesta

a vari livelli e riaffora in diversi momenti». Una discontinuità che

si riflette anche nella scelta delle fonti figurative, che induce lo

studioso a riconoscere due fasi distinte nell’attività pittorica

del maestro: una prima “italiana” e una seconda (a partire

dal 1500) più marcatamente “nordica”. È a

quest’ultima fase che è dedicato essenzialmente il quarto

capitolo che si occupa del percorso figurativo dopo gli anni veneziani

e che tenta di ricostruire il catalogo pittorico ed incisorio fortemente

influenzato da modelli stilistici e tematici nordici (Dopo Venezia:

il percorso figurativo, pp. 51-59). A favore della ricostruzione

di questa fase (a partire dal 1500 in poi), concorrono un «decisivo

incremento dei dati a nostra disposizione»: dati generati dai

suoi spostamenti e provenienti dai luoghi di soggiorno (come Norimberga,

Wittemberg, Malines, Bruxelles e Anversa), come dai nomi dei committenti

certificati da documenti d’archivio (l’imperatore Massimiliano,

Federico il Saggio, Enrico V il Pacifico, Alberto di Brandeburgo, Filippo

di Borgogna e Margherita d’Austria). Mentre il capitolo quinto

riguarda le testimonianze di elogio da parte di umanisti e letterati

nei confronti del maestro, un aspetto dimenticato dalla storiografia

precedente sull’artista (1500-1508: Jacopo de’ Barbari

fra gli umanisti, pp. 61-68), il sesto e ultimo capitolo si occupa

della fortuna letteraria di Jacopo de’ Barbari nel decadentismo, “un

filone” come osserva Ferrari «fino ad ora trascurato ma

non privo di allusioni, menzioni, spunti critici (alternati a fraintendimenti)

relativi all’artista» (La fortuna di Jacopo de’ Barbari

nel decadentismo, pp. 69-78).

Segue l’accurato catalogo delle opere che costituisce un punto

di riferimento essenziale per gli studiosi, dove trovano una convincente

collocazione i dipinti (come il problematico Commiato di Cristo

dalla Madre della Galleria Franchetti, il discusso Ritratto

d’uomo con la Coppia di nudi di Berlino, la celebre Natura

morta di Monaco, datata e firmata), le incisioni su rame, le xilografie,

i disegni, le opere già attribuite. Concludono gli apparati:

un regesto, una utilissima appendice documentaria che raccoglie le

trascrizioni di tutti i documenti relativi al maestro e l’aggiornato

(e impressionante) corpus bibliografico di riferimento.

Jacopo de’ Barbari, Commiato di Cristo dalla Madre,

olio su tavola, 1498-1499 circa, Venezia, Galleria Franchetti alla

Ca’ d’Oro.

Jacopo de’ Barbari, Veduta di Venezia, xilografia

(stampata su sei fogli), 1500, Venezia, Museo Correr.

Donne d’arte.

Storie e generazioni, a cura

di Maria Antonietta Trasforini, Meltemi Editore, 2006, ill. b/n, pp.

236, € 19,50.

di Cecilia Vicentini

Fin dai primi anni Settanta in America e in Europa prende avvio la

ricerca sul tema delle donne artiste, promossa e condotta da studiose

di vari settori disciplinari e, naturalmente, storiche dell’arte.

E’ con Linda Nochlin, agli albori del 1973, con i suoi allarmati

interrogativi sull’assenza delle donne nei racconti di storia

dell’arte, che prese avvio una prima fase di studi tesa a riconferire

la legittima rilevanza a figure femminili del passato da sempre ignorate;

qualche anno dopo (1979) fece eco dall’Inghilterra la voce di

Germaine Greer mentre negli anni Ottanta (1981) con Roziska Parker

e Griselda Pollock la questione delle costruzioni di genere - ossia

l’insieme delle strutture culturali del maschile e del femminile

nella società - appariva già nella sua complessa natura

di fenomeno proteiforme.

Su questo terreno scosceso per molti versi e ancora privo di un saldo

sostrato teorico, si innesta il libro curato da Maria Antonietta Trasforini

che prende vita da una serie di conferenze sulla presenza delle donne

nell’arte, dal titolo Donne arte: visibilità e memoria,

promossa dall’Udi (Unione Donne Italiane) e dalla Casa delle

Donne di Pesaro, svoltesi nell’arco del 2004. Un taglio sociologico

accomuna i vari interventi che, benché scaturiti da esperienze,

generazioni, siti ed attività diverse, lasciano trapelare,

in quanto riflessioni sul tema, l’intenzione della curatrice

di rendere il ruolo delle donne nell’arte un oggetto di studio

sistematico anche in Italia ma altresì di adottarne il punto

di vista di genere per riscrivere una storia socio-culturale finora

parziale e “a senso unico”. Un primo passo in tale direzione

era già stato mosso da Maria Antonietta Trasforini qualche anno

fa con la pubblicazione del volume Arte a Parte. Donne artiste

fra margini e centro (Milano, FrancoAngeli, 2000) e con l’attività di

curatela nell’ambito dell’ormai XII edizione della ferrarese

Biennale Donna, organizzata dall’Udi di Ferrara in collaborazione

con la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della stessa città.

Funzionalmente diviso in due parti, il volume è attraversato

da un gran numero di protagoniste e co-protagoniste, mai solo semplici

comparse, che, da altrettanti ambiti di provenienza, rivestono gli

alterni ruoli di storiche-contemporanee-narranti, artiste, imprenditrici,

mogli e figlie-narrate, intessendo una fitta trama di corrispondenze

fra interpreti. La prima sezione, indicativamente chiamata Storia/Storie

dell’arte, volge lo sguardo al passato nel tentativo di

rimarcare, sfruttando una nuova e consapevole cognizione di sé,

l’impellente necessità di ridare voce e visibilità a

chi, fino a tempi recenti, è rimasta “a parte”.

Alle artiste futuriste è dedicato l’intervento di Lia

Giachero utile a dimostrare quanto le strutture mentali dei primi decenni

del Novecento ancora non fornissero a queste donne, capaci di creare

e di scendere in campo nello schieramento di uno storico movimento

d’avanguardia, gli strumenti utili ad identificarsi in un concetto

di genere, plasmate dal complesso e apparentemente ambiguo ruolo di

cui il movimento marinettiano rivestì le proprie donne. Alla

luce della vasta risonanza culturale ed artistica riconosciuta oggi

alla loro cospicua presenza in queste fila, a partire dalla pubblicazione

del 1982 di Claudia Salaris (Le futuriste. Donne e letteratura

d’avanguardia in Italia (1909-1944)) fino al fondamentale

contributo di Mirella Bentivoglio e Franca Zoccoli del 1997 (The

Women Artists of Italian Futurism. Almost lost to History), risultano

di particolare interesse i saggi di Sabrina Spinazzè, Elena

Pontiggia ed Anty Pansera, illuminanti per comprendere come le donne

abbiano saputo affrontare e valorizzare lo “spazio” in

cui coercitivamente vennero ghettizzate fino agli anni Cinquanta. E’ proprio

il concetto di spazio ad essere indicato dalla curatrice stessa nell’Introduzione come

tema chiave nell’analisi dei diversi contributi, una sorta di

filo rosso che, assumendo via via accezioni diverse, propone un sempre

valido punto di riferimento interpretativo. Spazio “pubblico” come

raggiungimento di un percorso che muove dagli spazi privati riservati

alle donne di fine Ottocento, quando Berthe Morisot e Mary Cassatt

erano indotte a dipingere per lo più ambienti loro accessibili

connotandoli sulla tela di misogine demarcazioni; o “spazio della

tutela” dell’Associativismo femminile durante il Ventennio,

quando le potenziali eversive del gruppo femminista vennero forzatamente

convogliate negli argini della politica fascista; o ancora passaggio

da uno spazio domestico ad un ambiente imprenditoriale come Anty Pansera

delinea sottolineando le capacità delle artiste/artigiane di

primo Novecento.

Sabrina Spinazzè si inserisce in questo quadro ripercorrendo

i momenti principali della valorizzazione dell’attività intellettuale

e artistica femminile nel periodo fascista: ne individua gli organi

costitutivi, i piani di azione e le fondamentali figure di riferimento

attive nell’illusoria partecipazione ad una vita pubblica ad

appannaggio, allora, esclusivamente maschile. E’ lo spazio di

un singolare compromesso quello in cui indaga la Spinazzè, il

campo d’azione che donne come Maria Castellani, Antonietta Paoli

Pogliani e Adriana Apolloni hanno ritagliato, sotto il vessillo dell’ A.N.F.D.A.L.,

fra una ferma volontà di partecipazione al lavoro e alla cultura

e l’immolarsi all’imprescindibile funzione riproduttiva

nel nucleo famigliare. Se per la lettura di questi contributi non si è reso

finora urgente il ricorso a specifiche opere, con l’intervento

di Elena Pontiggia lo sguardo sull’arte si fa più preciso

e mirato a singole personalità tutte riconducibili a determinati

movimenti o tendenze ascrivibili agli anni fra le due guerre, mai soggetti

artisticamente isolati. Nello studio di artiste come Edita Broglio,

Paola Consolo, Antonietta Raphael, Carla Badiali, Maddalena Nodari

e Genni Mucchi - alcune delle quali presenti nella recente retrospettiva

tenutasi a Roma presso la Galleria Cortese & Lisanti dal titolo Donne

d’arte. Pittura a Roma da Antonietta Raphaël Mafai a Giosetta

Fioroni - si richiede l’utilizzo da parte del lettore di

quegli stessi strumenti d’analisi contestuali e sociologici atti

ad indagare il contesto d’azione secondo direttive di genere.

La seconda parte del testo, intitolata Arte relazionale e narrazione,

si fa dinamica e decostruttiva. Dopo uno sguardo rivolto al passato

e finalizzato ad un faticoso recupero del dimenticato, ora si parte

da un’affermazione femminile in campo artistico ormai assodata

ed universalmente riconosciuta, documentata dalla metà degli

anni Ottanta, ad esempio, dalla rivista tedesca «Kapital» nell’annovero

di un numero sempre più consistente di donne all’interno

della propria Kunstkompass annuale. Gli interventi delle autrici che

ritroviamo in questa seconda sezione, Laura Iamurri, Emanuela De Cecco,

Giorgina Bertolino ed Annalisa Cattani, non si soffermano però su

questo dato comprovato e statico ma stimolano l’attenzione del

lettore nei meandri di un percorso finalizzato a sviscerarne i molteplici

fattori costitutivi all’insegna del concetto di “relazione”.

Naturalmente non vengono presentati con una pretesa esaustiva

ma si propongono come brevi compendi dotati di una professionale impostazione

teorica concepita come fonte di inevitabili riflessioni critiche.

Il contributo forse più emblematico ai fini della comprensione

di un tale pensiero è il testo di chiusura di Emanuela De Cecco

per la volontà di rendere palpabile ciò che il contesto,

inteso come insieme delle “ragioni complesse che stanno attorno

all’arte come pratica….” può determinare.

L’autrice estrapola dal proprio libro di conversazioni con diciannove

artiste, chiamate ad esporre alla mostra Non toccare la donna bianca tenutasi

presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino dal settembre

2004 al gennaio 2005, alcune parti significative. Sono narrazioni che

si svolgono “a margine di una mostra” ma che ne risultano

parte integrante e fondamentale in quanto riflessioni non sull’oggetto

artistico quanto piuttosto sul fare arte. Le protagoniste provengono

per lo più da paesi in cui la situazione socio-politica risulta

difficile, Bosnia, Sudafrica, Brasile e Russia, ed imprime tracce ben

riconoscibili nello svolgimento di una pratica che risulta particolarmente

intaccata in condizioni di negatività. Il contesto, termine

da considerare veramente nella sua accezione più ampia, dall’ambito

famigliare a quello geo-politico, le scuote ispirandole oppure le paralizza

e disorienta, le spinge ad andarsene e a tornare, ma sempre emerge

come variabile attiva influendo anche sulla ricerca di una propria

identità in termini di appartenenza o estraneità rispetto

ad un movimento, un linguaggio artistico, una famiglia. Testimonianze

dunque che mostrano il delinearsi di questa in relazione a variabili

molteplici ed ineludibili che fanno della donna un soggetto storico

cui riferirsi per misurare le distanze fra le diverse società.

Distanze e difformità che la De Cecco, in veste di critica e

curatrice, sa di dover trasporre e trasmettere in assetti fruibili

dove trovino adeguati spazi per esprimersi e mettersi a confronto.

Tutti i messaggi di questa seconda sezione del volume emergono altresì da

una contrapposizione, da un incontro, da un accostamento di entità di

cui necessariamente si frantumano i confini per poi riabbozzarli secondo

nuove conquiste fatte sul campo dell’indagine socio-artistica

e basate su una nuova autenticità dei rapporti. Le prime demarcazioni

ad essere abbattute riguardano le figure del critico d’arte e

dell’artista stesso tramite un imprescindibile richiamo ad Autoritratto di

Carla Lonzi (Bari, De Donato Editore, 1969). Laura Iamurri propone

infatti un’accurata analisi dei concetti fondamentali che informarono

questa scardinante pubblicazione artistica alla luce di alcune personali

annotazioni dell’autrice in un diario, per lo più successive

al ’69, funzionali alla ricostruzione di un pensiero e di un

contesto eversivi. La volontà di ridimensionare lo spazio e

l’autorità concessa da sempre al critico d’arte

per dare una soddisfacente risposta alla domanda che assillante si

affacciava al pensiero di Carla Lonzi - l’artista chi è?

- sposta nettamente lo sguardo, nel continuo fluire di voci degli intervistati,

dall’opera all’individuo. Non che dell’arte ci si

dimentichi ma, come in una sorta di enorme preterizione, focalizzando

l’attenzione su altro, divagando e sfuggendo, ciò che

conta emerge in tutta la sua pregnanza. Una richiesta di complicità dunque

di cui si deve registrare un fallimento alla cui permanente amarezza

si aggiunge la sconfitta nel campo del femminismo ma che porta ancora

l’autrice, nell’‘81 (testo senza titolo in Identité italienne,

L’Art en Italie depuis 1959, Paris, Centre Georges Pompidou-Firenze),

a scrivere di sé.

Lo strumento dell’intervista in campo artistico risulta protagonista

anche nello studio di Giorgina Bertolino: condotte per una collana

di cataloghi espositivi della Luigi Franco Arte Contemporanea di Torino,

le domande vengono formulate ad artisti italiani del secondo Novecento,

equamente divisi fra maschi e femmine, e riportate nel testo scritto

mantenendo la colloquialità del parlato, come Carla Lonzi già sperimentò scardinando

anche le fondamentali regole di questo genere letterario. Concepita

come mezzo di indagine comparativa l’intervista non delude mostrando

emblematiche divergenze di genere in merito a fondamentali questioni

artistiche fin dagli esordi: opera o lavoro? Una distanza semantica

che riflette dissimili approcci relazionali al mondo dell’arte

ma che svela retaggi filosofici che fanno capo ad Hanna Arendt (The

human condition, The University of Chicago; trad. it. Vita

Activa, Milano, Bompiani, 2004) e focalizza l’attenzione

su un nuovo indiscusso protagonista del modo artistico femminile di

fine Novecento: il corpo. Una fisicità in repentino mutare,

che trae linfa vitale dalle conquiste del femminismo, si fa protagonista

del quotidiano e di tante performance. Ancora demarcazioni che vengono

abbattute, ancora nuovi contorni che, più flessibili, si ridisegnano.

Non sempre fonte di serene riflessioni , infatti, ma spesso rivelatore

di ancestrali tormenti interiori, come nelle famose istallazioni di

Marina Abramovich, il corpo assume significato in rapporto ad una nuova

fondamentale variabile, lo sguardo. Sguardo di chi guarda ma anche

di chi è guardato - performance VB52 nella mostra al

Castello di Rivoli di Vanessa Beecroft, analizzata nel primo saggio

di Emanuela De Cecco - veicolo e cemento di nuove relazioni.

Naturalmente in tale contesto elemento demiurgico risulta il pubblico

e lo spazio pubblico ormai invaso e pioneristicamente occupato da donne

artiste: Annalisa Cattani esplora, artista lei stessa, alcuni esempi

di Public Art nei lavori di Elisa Vladilo, Eva Marisaldi, Mili Romano,

Sabrina Muzzi e Adriana Torregrossa, per dare prova del nuovo assetto

dell’arte contemporanea cui non è più consono allineare

l’aggettivo “femminile” in quanto specificazione superflua

nella comprensione dell’opera. I lavori di queste artiste italiane

vengono presentati per essere letti nella loro carica concettuale, nel

loro apporto alla ricerca artistica degli ultimi anni, nella capacità di

utilizzare tutti gli strumenti oggi possibili per l’espressione

di concetti universali.

Vanessa Beecroft, VB 52, performance, 2003, Castello di Rivoli

Scarica in versione pdf  |